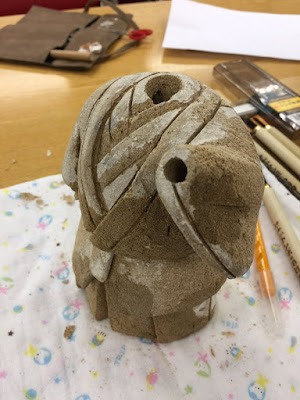

猩々 襟の補修

アメリカ旅行で休みをして今回出席すると先生が胴体の補修をしてくれていました。今日の私への課題は「襟の修正」。襟をふっくらとさせる方法は、以前の「勝どき」で勉強しましたが全く理解できていません。それどころか襟の右上、左下まで錯覚して先生が修正してくれた襟に対して「これって合ってる?」などと皆の前で発言してしまい、当然私が間違ってるわけで”日本人のくせに何も知らない”を暴露してしまいました。先生に助け舟を出した生徒さんはなんと日本語ペラペラ。いつも隣のデスクで3-4人と一緒に楽しくされていて、結構長く通われてるんだろうなぁ~って雰囲気を出している人でしたが、この方、日本語ペラペラと知りませんでした(笑) 襟のふっくらのコツ、今回何となく理解できたような感じです。1)ふっくらさせる側と反対側の襟の袂をけずる。2)それで盛り上がった側の袂をできるだけ薄く深くなるよう削っていく。できるだけ深く削る方が後で修正桐塑を入れた時にやりやすい。3)襟の重なりは一重一重の対で補修する。4)首に近い襟ほど細くなる。5)襟の太さは終始同じに均一にすること。通常、着物は羽織、着物、下着と3着なので襟も3つあります。6)以上の修正をしてから、桐塑を加えて、また更にふっくらに向けて修正を加える。削って桐塑を追加、そしてまた削って修正。このようにして襟をふっくらさせるのです。

この「猩々」は久月人形学院の課題。そして今知ったのですが、「勝どき」は真多呂人形。8月20日の日本人倶楽部での展覧会は「真多呂人形」としての展覧だそうで、「猩々」も仕上がったら出したいと言ったところ、「猩々は久月なのでダメ」とのこと。結局、私もクラスの皆さんと同じように、「久月」と「真多呂」の2種類の人形を勉強していることが判明。末永く楽しく勉強して、できるなら免状も欲しいなぁ~と思いますが、気の長い話で「免状」など言うのは10年早い(笑)

片影で 色黒の娘を 諫めおき

季語 :片影(夏)

コメント